Alucinaciones digitales, futuros calculables y otros terrores de ingenio

Escrito por: Elia Angélica Saavedra Sánchez

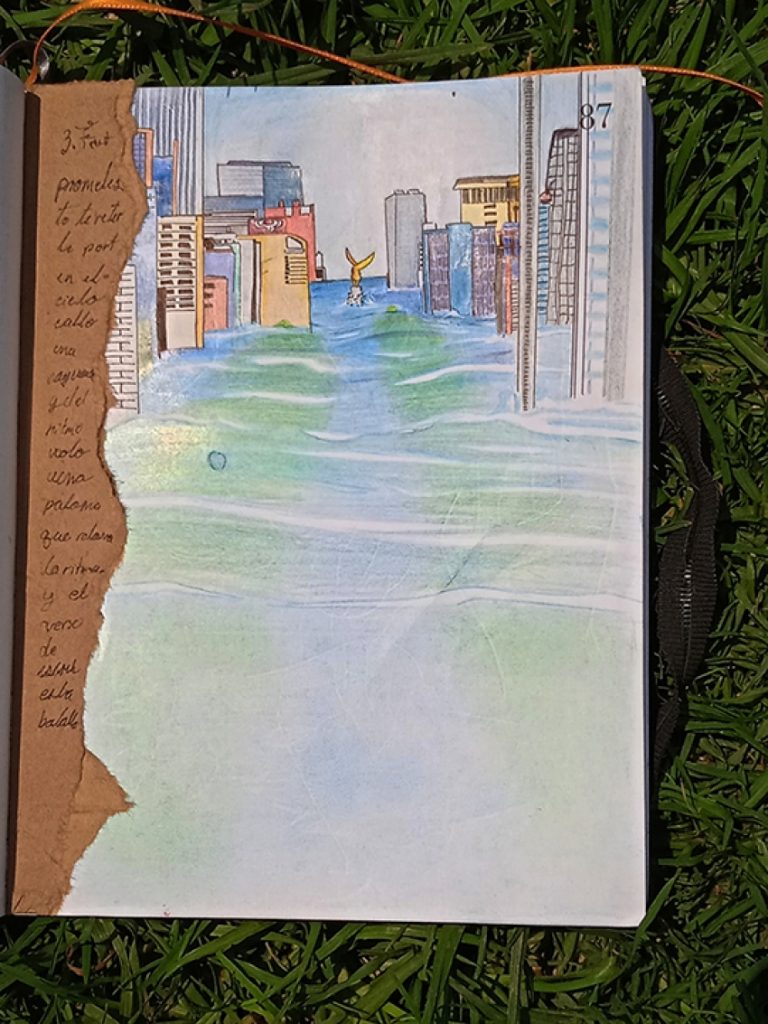

Ilustrado por: Alan Fernández Cervantes

Reseña del libro Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio de Andrea Chapela

Cuando escucho que una historia es de ciencia ficción mi imaginación asume que el relato, si no en una nave o en una estación espacial, probablemente sucederá en Estados Unidos o Europa occidental, casi seguro que en Inglaterra (aunque esto se lo debo a las incontables temporadas de Doctor Who). Pocas veces me ha tocado ver a México en este género y cuando aparece no es el hogar de los protagonistas, sino que éstos lo visitan por un breve lapso. Aparte, México siempre parece tener destinos trágicos en estas historias de ciencia ficción: muchas veces ha perdido aún más territorio o bien, sufre toda una devastación gracias a, por ejemplo, un ataque de muertos vivientes.

Por esto me sorprendió mucho encontrarme con Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio, un libro de cuentos de ciencia ficción ambientados en la Ciudad de México escrito por Andrea Chapela. La obra, publicada este año por Almadía, recopila diez relatos de la escritora, todos protagonizados por personajes femeninos que van desde la adolescencia hasta la vejez. El futuro que Chapela nos presenta de la ciudad no es desolador o catastrófico; es distinto al presente pero siempre bastante realista. Quizás el futuro más fantasioso es el que nos presenta en «Como quien oye llover», donde la capital del país ha recuperado su condición de lago, inundándose gracias a constantes tormentas. No por esto, sin embargo, nuestro hogar es inhabitable: la gente aún puede vivir en los pisos de los edificios altos que no fueron totalmente consumidos por el agua y las chinampas han vuelto a retomar la importancia que tenían antaño, dando de comer a cientos de miles de bocas.

En cambio, el resto de los relatos nos presentan una Ciudad de México bastante similar a la que conocemos, aunque con unas cuantas calles más largas o más cortas, con nuevos medios de transporte y con más redes digitales que pueden interconectar a las personas. Ni siquiera el tráfico ha cambiado (la narradora de «La persona que busca no está disponible», quien tiene prisa por llegar al hospital para visitar a su madre enferma, tarda más de una hora en llegar a su destino debido a la lluvia), y la ciudad está igual de contaminada que siempre (sólo que ahora existen filtros mentales que nos permiten dejar de ver la suciedad, los grafitis o el smog, como se nos cuenta en «90% Real»).

Cada cuento es independiente y muestra situaciones totalmente distintas. Leer el libro es una experiencia similar a sentarte a ver Black Mirror, sólo que las historias son más cortas: puedes echarte un episodio (o, en este caso, un relato) sin necesidad de haber visto el resto de la temporada, pero las narraciones son más ricas si las aprecias juntas. En un episodio del podcast El lector, Andrea Chapela le cuenta a Alejandra Arévalo, la conductora, que, para ella, escribir una colección de cuentos es muy similar a escribir un poemario: si bien cada poema es independiente, juntos hacen un todo. Como en un poemario, en Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio el orden de los textos y los espacios entre ellos cuentan toda una historia. De alguna manera, los cuentos se complementan en sí: son todos parte de un mismo relato, son resurrecciones asistidas (como en la última narración, «En proceso»); los personajes son distintos y a la vez son uno mismo, perdiéndose y encontrándose de nuevo, siempre iguales y siempre nuevos, luchando, sin quererlo, contra lo mismo.

A diferencia de lo que pudiera parecer, los personajes no se enfrentan a la tecnología sino a su propia existencia. ¿Quién soy yo? ¿Qué configura lo que soy? ¿Cuáles son mis memorias? ¿Qué ocurre, entonces, cuando mi memoria no es confiable? ¿Y si alguien manipula mi memoria? Esto les sucede en «Ahora lo sientes» a las víctimas de Rivera, una mujer experta en entrar a la mente de las personas y crear experiencias falsas que parecen verdaderas (un poco como la Dra. Ana Stelline en Blade Runner 2049). Rivera es capaz de convencer a alguien de que cometió un crimen, de transformar el amor que una joven le tiene a su esposo en odio. Si ahora la joven siente odio, ¿es el odio falso sólo porque sus recuerdos fueron alterados? ¿Quién es realmente ella: la que ama o la que odia al esposo?

Si fuésemos capaces de revivir en un nuevo cuerpo al que se le han insertado nuestros recuerdos, ¿seguiríamos siendo nosotros? Cuando la protagonista de «En proceso» decide renacer (o, como le dicen en el cuento, tener una «resurrección asistida»), ¿es ella quien vuelve a la vida? ¿Es la misma consciencia? Y, si lo es, ¿el hecho de que tenga otro cuerpo no la convierte en un ser totalmente distinto al que era antes? Además, si tenemos el poder de decidir cuándo morir, ¿en qué momento decidimos que ya es suficiente? ¿Cómo poner un límite a los sueños que deseamos cumplir, a nuestras expectativas por algo mejor? La mamá de la narradora de «La persona que busca no está disponible», por ejemplo, elige tener una muerte natural, una muerte digna, como ella la llama, porque cree que es la naturaleza quien debe decidir si ya hemos vivido suficiente.

En «Calculado, recalculando», se cuestiona si vivir conociendo nuestro futuro es realmente vivir. En el texto, una chica se encierra en el baño de su cita, un joven llamado Álex, para preguntarle a un software cuáles son las probabilidades de que Álex y ella acaben juntos. El software explora todo un posible futuro, llegando a predecir cuánto podría durar una relación entre ellos y por qué terminarían. ¿Cuál es el sentido, sin embargo, de seguir un destino que ya conoces? ¿Para qué perseguir un sueño si sabes de antemano que saldrá mal? Pero ¿cómo no perseguirlo? ¿Cómo no darte la libertad de descubrir el mundo? Si ya sabemos todo lo que ocurrirá, ¿entonces para qué nos enfrentamos al mundo?

Las preocupaciones que Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio nos trae a la mesa incluyen incluso nuestra identidad y la relación que tenemos con nuestras raíces, con nuestra tierra y con la de nuestros padres. El cuento «Como quien oye llover», donde la Ciudad de México se encuentra inundada, nos presenta a Axóchitl, una joven que está por terminar el bachillerato y que sueña con volverse ingeniera para poder rescatar el hogar de sus antepasados. Axóchitl quiere retomar la ciudad y construir algo nuevo: volverla a iluminar, darle el brillo y la vitalidad que ha perdido, para que la gente la vea con otros ojos y puedan volverse a enamorar de lo que alguna vez fue la capital del país. Curiosamente, creo que justo eso es lo que intenta hacer Andrea Chapela con su libro: quiere que abracemos a México, que lo veamos desde otro sitio, que también le demos la oportunidad de ser un sitio para nuestras fantasías, para nuestras ficciones.

Andrea Chapela tiene un estilo sencillo y directo, pero no por eso insulso. Sus frases son familiares, como si los personajes fuesen viejos amigos que te están actualizando sobre su vida. Si estos cuentos llegasen a ser adaptados a una película, ésta sería estática, tal vez aburrida, pues Chapela jamás se enfoca en la acción externa, sino en la interna. En la mayoría de los relatos, los personajes ni siquiera salen de una habitación. Como mucho, salen a recorrer las calles, a comprar un helado o a conseguir un kilo de tortillas en el mercado. Lo que importa no es lo que hacen los personajes en sí, sino las crisis que enfrentan en silencio.

Creo que esa inmovilidad es justo lo que hace los cuentos tan creíbles. Puedo imaginar perfectamente esos futuros no apocalípticos, donde la tecnología no ha cambiado quiénes somos, sólo nos ha dado otras maneras de enfrentar los mismos problemas de siempre. Para mí, tiene todo el sentido del mundo que, si pudiésemos compartir nuestras experiencias en Internet tal cual las sentimos, un día nos llegue una notificación de algún instituto del gobierno avisándonos que alguien se ha robado nuestra identidad y que necesitamos que nuestros conocidos testifiquen que los recuerdos realmente son nuestros. A la vez, puedo comprender que, si algún día nos fallase un chip que afecta nuestros sentidos, terminemos teniendo alucinaciones en las que el ex con el que apenas cortamos está jugando con los malabaristas de un semáforo.

Lo que hizo que este libro me fascinara tanto fue que, incluso siendo ciencia ficción, me pareció muy realista. Si bien las predicciones de Andrea Chapela me convencen, hay razones para leer Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio como un libro de no-ficción. En gran parte es porque yo también me veo en sus relatos, en sus mujeres que sufren por su soledad por la incertidumbre de qué hacer en su futuro; por el temor a morir o por la debatible moralidad de sus últimas acciones en el trabajo. Me veo en ellas y las veo en mí, me encuentro en las memorias que narran, en las preocupaciones que tienen, en sus romances fallidos, en sus amistades, en sus peleas con sus madres. Yo, al igual que las protagonistas, también me termino preguntando si soy la misma persona que hace dos años, si lo que me define es lo que recuerdo, si lo que me hace quien soy son mis interacciones con los demás.

Aparentemente, Chapela nos lleva al futuro, haciéndonos pasear entre los altos edificios de Insurgentes, caminar por una larga Alameda o entrar a librerías de viejo en Donceles. Sin embargo, lo que realmente está haciendo es trasladarnos a nuestro propio interior, nos obliga a enfrentar nuestros miedos, a reencontrarnos y reinventarnos. Chapela nos rodea en un cálido abrazo, nos hace sentir en nuestro hogar, pero nos exige no quedarnos conformes y quietos: quiere que, desde nuestra tierra contaminada, desde la comodidad de nuestra cotidianidad, detrás de las páginas del libro, no dejemos de intentar contestarnos quiénes somos.

© 2020, Celdas literarias, Reserva de derechos al uso exclusivo 04-2019-070112224700-203