El festival onírico

Escrito por: Rodrigo Munguía Rodríguez

Fotografía por: Cinthia Gudiño

Escrito por: Rodrigo Munguía Rodríguez

Nacido en la Ciudad de México. Licenciado en Filosofía por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Titulante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UNAM. Estudiante de la Maestría en Estudios en Psicoanálisis en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Entre sus publicaciones destacan “Lo político, la didáctica y la docencia”, artículo contenido en la revista Versiones de la Universidad de Antioquia, Colombia, entre otras. Sus líneas de investigación son la ética, la filosofía política y la filosofía de la historia. Docente en la Universidad del Claustro de Sor Juana en el Colegio de Arte y Cultura.

Ya eran varias noches en las que no podía conciliar el sueño. Por esos días caí en lo que yo mismo llamé “depresión letárgica”. Por las mañanas no comía ni salía de mi casa, y por las noches, con las sábanas heladas hasta el cuello, únicamente podía pensar en lo mucho que odiaba a la gente, al mundo y a la vida. La enfermedad sin diagnóstico que me perseguía desde hace tiempo, la muerte de mis padres y mi hermano en un trágico accidente vial, y el constante hastío de todo intento de estudiar cualquier cosa con resultados fallidos, me habían convertido en un ente patético y detestable. En varias ocasiones levanté mi puño hacia el cielo y rogaba que se me concediera poder morir. A veces daba vueltas por horas en mi lúgubre habitación y no paraba hasta que las plantas de mis pies comenzaran a sangrar o mis rodillas se doblaran de dolor. Desarrollé una suerte de fotofobia, por lo que vivía casi en completa oscuridad, sólo permitiendo la luz de una pequeña vela en la sala principal; en consecuencia, toda mi casa era un carnaval interminable de sombras demoníacas.

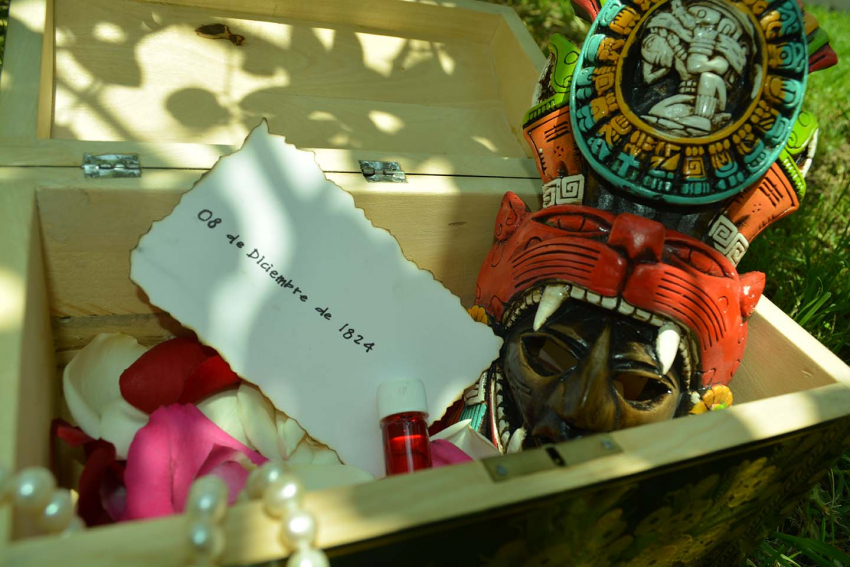

Fue en el mes de noviembre cuando abrí un viejo baúl donde mi abuelo, arqueólogo y ferviente estudioso de la cultura maya, guardaba sus libros preferidos y, más aún, donde se encontraban sus notas. Si no salía de mi casa, por lo menos intentaría descubrir cómo matar el tiempo, y comencé a interesarme en todas las historias, tanto de los libros, como de las notas hechas por el viejo. Entre los textos se hallaban algunos bastante interesantes como El Popol Vuh, La Rama Dorada de Frazer, algunos libros de Lovecraft, varias obras de Mercedes de la Garza y algunos tratados sobre el movimiento en Heráclito de Éfeso. Si bien, todos estos textos me inquietaban, no era un libro publicado el que me hacía temblar al momento de leerlo, fueron las notas de las expediciones de mi abuelo las que me sumían en el más terrorífico de los estados. La primera nota databa del 14 de febrero de 1924 en Guatemala:

“Ahora que he estado recorriendo la Riviera Maya, desde la península de Yucatán hasta la frontera con Guatemala, he encontrado algunos recursos curiosos en mi recorrido, algunas estatuillas que tienen cabeza de jaguar y cuerpo humano y otras tantas que hacen referencia a un antropoide con rasgos de batracios. Me exalta sobremanera el hecho de que en ninguno de los años de mis estudios de arqueología se mencionaran ninguna de estas dos tipologías en la cultura maya. Comienzo a pensar que quizás otro tipo de cultura posterior o incluso contemporánea a la maya haya habitado algunos de estos territorios. Nadie será notificado ni de las estatuillas ni de mis apresuradas conclusiones. También he llegado a pensar que el descubrimiento de estos tipos de tótems sea resultado de algún bromista, aunque por la caligrafía y el deterioro de las piezas lo dudo realmente. Estas piezas, por cierto, fueron encontradas en lagunas inhóspitas, en templos escondidos en la selva o en cenotes vírgenes”

A pesar de que me aterraba el contenido de esa nota, llegué a la conclusión de que el viejo estaba completamente deschavetado, además de sufrir una suerte de paranoia. Entendía ahora el por qué había muerto como lo hizo: completamente solo y medio loco.

Pasaban los días, y conforme iba leyendo los textos del baúl me iba interesando cada vez más por las culturas antiguas. Había pasado de ser un idiota solitario a un ávido lector. Fue hasta que encontré la segunda nota de mi abuelo cuando comencé a sentirme incómodo y a poner en duda la idea de que el abuelo hubiese estado psicótico. Esta carta databa del 6 de julio y estaba escrita en algún poblado periférico a Chichén-Itzá:

“Estoy seguro de algo, al desaparecer una cultura no lo hace por completo, sus arcanos, sus ritos y sobre todo su panteón se quedan para siempre, y aquellos que se consideren hijos de estas culturas tienen como obligación continuar lo que sus padres comenzaron. Esto sucede con todas las culturas antiguas, desde la griega hasta la mesopotámica, civilizaciones que por datos históricos sabemos el cómo y el por qué de su desaparición; pero no existe ningún dato que demuestra que los mayas “desaparecieron”, esa ha sido la más lógica de las asunciones que hemos cometido, pero no quiere decir que así haya sido. Una cultura de esas proporciones no desaparece de la noche a la mañana. He encontrado una tercera estatuilla con la cabeza de una guacamaya y el cuerpo de un hombre. Así mismo, me he aislado de mi grupo de compañeros, los cuales al oírme hablar de estas cosas explotan en carcajadas ¡Malditos estultos!”

Después de todos los textos que había leído, las palabras de mi abuelo comenzaban a tener coherencia. A partir de ese momento todo cambió: comencé a tener escalofríos constantes y sentía un terror inaudito cada que recordaba mis viajes infantiles a cualquier playa, lo estúpidamente pequeño que uno se vuelve cuando se compara con la infinitud del horizonte y la profundidad del océano, ¿Qué horribles secretos aguardarán en lo más recóndito de las honduras marinas? ¿Quién no ha levantado la mirada al manto nocturno y se ha sentido abrumado de una manera pavorosa? El simple hecho de contemplar la totalidad de algo es anonadante; comprender la totalidad es simplemente indescriptible, pero a mí, aquella noche, me fue revelada una verdad total.

Me encontré con la tercera carta de mi abuelo, una carta fechada el 8 de diciembre del mismo año, dos semanas antes de su muerte. La carta fue escrita en Tulum:

“¡He pecado, he pecado contras los dioses! He pecado contra aquellos que habitaban tierra y agua mucho antes que nosotros. Los mayas sabían el tiempo exacto, y guiados sabiamente por las estrellas, puestas ahí por los dioses para comunicarse con los hombres, se retiraron para dormir, no para desaparecer. ¡El momento exacto está cerca! Habrá tsunamis, temblores de magnitudes inimaginables y maremotos, pero sólo serán los dioses, quienes han esperado eones para retornar a pedir lo que es suyo y no de los hombres: el mundo. ¡Los he visto, los he visto, y ellos lo saben, y ahora vendrán por mí, vendrán por mí!”

Fue un terror espeluznante el resultado que tuvo leer esta misiva. Dos semanas después de escrita, sin saber por qué, los pulmones se le llenaron de agua a mi abuelo y murió en una comunidad de la selva Lacandona. Todo pudo haber terminado ahí, ¡Pude haberme salvado de haberme quedado ahí!

Había leído algunas partes del Al Azif. Esa noche busqué detenidamente cómo llamar a alguno de los dioses que ahí se mencionaban para poderme ayudar a descifrar todos los misterios que encerraba la carta anteriormente mencionada. Deseaba ardientemente conocer la verdad de ésta y muchas otras culturas, una verdad más allá de cualquier hecho histórico o antropológico. Así que tomando el libro y recitando las palabras necesarias conjuré al primer dios que visualicé: Azathoth. Un miasma penetrante se coló en mi cuarto, y al mismo tiempo sentí que figuras provenientes de algún desierto lejano se postraban ante mí, señalándome uno tras otro, yo sin poder ver sus rostros, pero observando abominaciones inefables rodeando cada uno de estos monjes desérticos. Todo fue tan rápido y me causó tanto espanto, que cerré el libro y me tapé los ojos. Por primera vez en meses me sentí con sueño, y prometiendo olvidar todo al siguiente día, me fui a acostar.

Desperté en un arrecife, un lugar donde el día y la noche no podían distinguirse. El cielo estaba pintado por hermosos colores de alba mezclados con rubores nocturnos. El paisaje era tan bello que llenaba de un pavor sublime, indescriptible. A lo alto de este paisaje, yendo más allá de la arena donde me encontraba tirado, pude ver una montaña, y hasta la fecha, no encuentro explicación de por qué me di a la tarea de subir ésta última ¡Quizás aún podía salvarme! Conforme escalé el enorme montículo fui percibiendo la música más horrible que he llegado a escuchar, una música con tintes tan infernales que me hicieron rechinar los dientes. La melodía estaba compuesta por el sonido de flautas de pan, tambores que al retumbar parecían cañones, y voces que iban al ritmo del ritual, entonadas en un lenguaje desconocido para mí pero que me recordaba los antiguos cantos gregorianos latín ¡Que los dioses se apiaden de mí para no volver a escuchar jamás esa música!

Llegué a la punta de la montaña y pude ver que me encontraba en un centro ceremonial maya rodeado de selva virgen. Fue entonces cuando vi un total desorden de los sentidos, ya que las formas de las estatuillas que mi abuelo describía en sus notas bailaban de manera frenética al ritmo de los horribles cánticos, levantando las manos al cielo. Mire al firmamento, y me encontré aún más sorprendido cuando observe dos lunas, una que se encontraba en el centro y la otra que parecía salir de la punta de la pirámide más alta de la plaza. Me escondí de manera que podía ver todo sin que estas aversiones me pudieran captar a mí. De pronto, levanté la vista una vez más a este cielo de homogeneidad entre el día y la noche, y comencé a temblar de miedo, cuando visualicé que la luna que salía de la pirámide se dirigía hacia la otra luna; entonces, estos seres horrendos dejaron de bailar y comenzaron a gritar de una manera ensordecedora. Cuando las dos lunas estuvieron emparejadas, truenos diabólicos y rayos infernales comenzaron a caer del cielo, pero el momento en que mis ojos no dieron crédito a lo que veían fue cuando voltee hacia el mar y pude observar cómo, en olas de 20 o 30 metros, el océano se levantaba. Era el mar recogiéndose a sí mismo, ola tras ola, en dirección a la montaña donde yo estaba. Fue entonces cuando llegué a un paroxismo de pánico y me desmayé.

Aún sigo aquí, en este maldito lugar donde no hay tiempo ni espacio definido; no sé cuándo es día y cuándo es noche, porque ambas son siempre y en todo momento. No he vuelto a ver a ninguno de esos seres, pero sé que ellos me han visto a mí, y vendrán tarde o temprano. No sé cuánto tiempo he estado aquí, pero una nueva luna ha surgido, y se encamina ahora a formar un nuevo eclipse junto con los otros dos astros. Será pronto la hora del fin del sueño de aquellos moradores de las profundidades y de las alturas, sólo espero que los dioses se apiaden de mi alma al igual que estos malditos que, ahora sé, me han estado observando durante mi estadía en este mundo arquetípico. Ahora mismo puedo sentir sus miradas penetrantes clavándose en mi espalda…

© 2020, Celdas literarias, Reserva de derechos al uso exclusivo 04-2019-070112224700-203